阿片类物质危机的全球化与国际应对

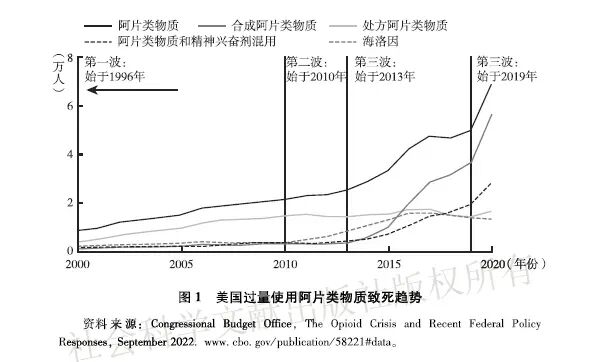

摘要:源起于20世纪90年代中期的美国阿片类物质危机,连续出现“四波”。虽然它们出现的时间不同,却是同向同行。最终“四波合流”,构成日趋严峻的危机。就影响区域来看,阿片类物质对北美、非洲和中东的影响更巨,它的滥用甚至已经成为美国和加拿大最为严重的公共卫生灾难之一。更令人担忧的是,这一危机逐步外溢,对非洲、欧洲甚至大洋洲和亚洲也造成影响,并最终成为波及全球的危机。面对该危机,国际社会虽采取部分措施加以遏阻,却缺少系统性、长效性的机制。即使是联合国、世界卫生组织及其合作伙伴的行动,同样是即时性的反应多、制度性的建设少。这必然导致国际社会应对阿片类物质危机时成效不彰。正因如此,国际社会必须进一步从构建阿片类物质战略的长效机制、强化阿片类物质供给侧措施和着眼可持续发展推进需求侧改革等方面来进行应对。

关键词:阿片类物质危机 芬太尼 合成阿片类物质 海洛因 国际禁毒

鸦片战争以降,以英国为首的西方帝国主义列强向中国强行输人鸦片,随之出现严重的阿片类物质滥用危机。随后的一个多世纪里,人类社会数次历劫。相较之下,国际社会最近20多年间所经历的新一轮危机波及范围更广、破坏性更大。联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)2022年发布的《世界毒品问题报告》统计数据显示,2020年全球非医疗使用阿片类物质的人数约为6100万,其中3100万人使用的是鸦片制剂(主要是海洛因),与上一年基本持平,但相较于10年前翻了一番。值得关注的是,阿片类物质使用者数量已经超过合成毒品使用者数量,阿片类物质成为仅次于大麻(2.09亿)的使用者数量第二多的毒品。就影响区域来看,阿片类物质对北美、非洲和中东的影响更巨,它的滥用甚至已经成为美国和加拿大最为严重的公共卫生灾难之一,在过去的20多年里,单这两个国家就有近60万人死于阿片类物质过量使用,两国目前阿片类物质过量使用死亡率甚至超过了艾滋病毒/艾滋病流行最严重的年份,且这一数字还在逐年攀升。美国缉毒署(DEA)最新的统计数据显示,2020年,美国因为过量吸食毒品而致死的人数首次超过10万(106699),到2021年达到107662人,其中67%的死亡者涉及使用合成阿片类物质尤其是芬太尼。更令人担忧的是,阿片类物质危机正在向全球诸多地区扩散,正如世界卫生组织指出的那样,这已经不单纯是部分国家或地区的问题,而是一个“国际问题”“全球问题”。面对该危机,国际社会虽采取部分措施加以遏阻,但缺少系统性、长效性的机制。即使是联合国、世界卫生组织及其合作伙伴的行动,同样是即时性的反应多、制度性的建设少,这必然导致国际社会应对阿片类物质危机缺少章法,成效不彰。一 “四波合流”与北美阿片类物质危机

“阿片类物质”是指从罂粟籽中提取的化合物以及具有类似性质的半合成和合成化合物,主要包括海洛因、吗啡、可待因、芬太尼、美沙酮、曲马多和其他类似物质。这些化合物可以与大脑中的阿片受体相互作用,具有镇痛和镇静作用,通常被用于“管理疼痛”(pain management)。然而,阿片类物质摄人后可给使用者带来的欣快感则是非医疗使用阿片类物质的主要原因之一。医学实践已经证实,经常性非医疗使用、长期使用、滥用或在没有医疗监督的情况下使用阿片类物质会导致阿片类物质使用障碍和其他健康问题,严重的甚至会因过量使用而致死。

然而这种长期以来已经被医学界和公众所接受和认知的“共识”正在逐步被打破,这些物质无论是从医学、法学,还是社会学意义来看,加之国际列管的相对迟缓,其身份都是复杂而多变的。这种模糊的身份导致了认知的误区和政策的失当,并最终酿成了20世纪90年代末期以来北美地区尤其美国严重的阿片类物质危机。这场危机由起始时间不一的“四波”构成虽然滥用阿片类物质种类或形式有所不同,影响的人口群体或族裔有所差异,然而以供给侧或医源驱动为主,以阿片类物质为主导性物质,由过量使用而导致惊人的物质使用障碍和死亡是其典型的特征。

(一)疼痛管理与阿片类处方药的滥用

20世纪90年代之前,医学界对于疼痛管理的方法相对保守。出于对滥用和成瘾风险的担忧,北美各地的临床医生都不愿给患者使用强效阿片类物质。然而,研究者注意到,随着疼痛专家推动在慢性非癌症引起的疼痛患者中更自由地使用阿片类物质,尤其是在他们声称这些使用者成瘾发生率较低后,情况发生了改变。这一判断主要基于两项研究:一是1980年《新英格兰医学杂志》刊发的一封编辑来信称,使用阿片类物质的急性疼痛住院治疗患者中的成瘾率非常低(11882名患者中仅有4例,占比0.03%);是1986年《疼痛杂志》刊发的一篇回顾性文章评估了38名慢性疼痛患者,其中只有2名患者因为使用阿片类物质后来出现药物滥用。如果说这两项研究结论为“疼痛管理”的转型提供了理论支持,随之而来的一场长达20年的“疼痛是第五个生命体征”(Painis the Finh Vital Sign)的宣传运动,则令在慢性非癌症疼痛患者中使用阿片类物质成为美国医护界的“新护理标准”。

这项运动由美国疼痛协会(American Pain Society)发起,随后得到了来自美国疼痛医学学会(American Academy of Pain Medicine)、退伍军人事务部(VA)、国家医疗委员会联合会(the Federation of State Medical Boards)和联合委员会(the Joint Commission)等医疗保健组织的支持。事实上,更为关键的是,这种改变现有疼痛管理规范的努力在很大程度上得到了阿片类物质制造商的支持。这一时期,制药公司资助了一项广泛的、积极的营销活动它们试图说服医生相信阿片类物质可以更自由地开列,而不用担心成瘾,倡导长期使用阿片类物质治疗非癌症疼痛,制药公司对阿片类镇痛药的这种营销已被确定为导致阿片类物质危机的主要推手之一。而将羟考酮引入缓释阿片类物质制剂则成为导致大范围阿片类物质滥用的一个重要事件。不像其他阿片类物质患者需要每2~4小时服用一次来持续镇痛,它能够缓解8~12 小时的疼痛。它对μ-阿片类受体的高亲和力使其成为一种非常有效的止痛药和一种有效的欣快感剂。1995年,缓释羟考酮药“奥施康定”被批准作为一种安全、低风险的缓释阿片类镇痛药上市,“潘多拉魔盒”由此被打开。奥施康定的制造商普渡制药公司(Purdue Pharma)等制药商通过向政治运动、宣传团体和医学院项目提供巨额的资金支持,产生了巨大的影响力。

尽管使用阿片类处方药的人中只有不到10%的人患有使用障碍,但阿片类物质处方率的大幅提升不可避免地导致更多的人可以接触到阿片类物质。更重要的是,阿片类物质供应的增加导致了大量过剩的药物被用于非医疗用途。统计数据显示,1991~2013年,非医疗使用阿片类处方药流行率在美国增长了1倍多(1.5%增至4.1%),阿片类处方药使用障碍流行率增长了2倍(0.3%到0.9%)。1997~2002年,美国开列的奥施康定处方从每年的67万张增加到620万张,增长了约8倍。1997~2007年,羟考酮和氢可酮的零售量分别增长了866%和280%。同样,2000~2009年,美国门诊药房发放的速释类阿片总数从1.648亿增加到2.34亿,缓释类阿片总数从930万增加到2290万。此外,美国的麻醉品消费总量居世界之首,包括全球供应的99%的氢可酮和83%的羟考酮。大量处方的开列是导致过量使用阿片类物质死亡的主要原因。2012年,美国每100人的处方率达到81.3%2017年降至58.7%。在阿片类物质使用中,21%~29%是滥用,8%~12%的患者出现阿片类物质使用障碍。国际麻醉品管制局(INCB)和美国国家药物滥用研究所(NIDA)估计,1995~2015年,美国和加拿大阿片类处方药的使用量增加了 3~14倍。

这种处方数量的增加必然意味着使用数量的增多,而对于高危人群而言,过量使用致死的人数持续增加。美国疾病控制和预防中心(CDC)的统计数据显示,1999年美国涉及过量使用阿片类处方药(包括天然和半合成阿片类物质及美沙酮)死亡的人数为3442人,而2017年该数字达到峰值17029人,其后该数字虽有回落,但2020年开始出现反弹,2021年增至16706人。研究者因此强调,这种由供给侧驱动或医源性药物驱动的阿片类处方药滥用成为阿片类物质滥用第一波的典型特征。

(二)阿片类处方药的受限与海洛因的滥用

因过量使用阿片类处方药而死亡的人数持续增加,达到令人震惊的地步,迫使北美国家尤其是美国政府层面和医药界不得不采取干预措施,部分减少无节制的阿片类物质处方的开列,但因此带来了新的意想不到的问题即缓解疼痛和治疗现有阿片类物质使用障碍的药物出现短缺。研究者注意到,与大多数复杂的问题一样,阿片类物质危机的根源既包括不断变化的社会和经济环境、安全有效的止痛剂供应有限、对阿片类物质使用障碍的治疗能力不足,以及将阿片类物质使用障碍者定罪而不是优化治疗的法律和方法。这些结构性问题如果没有得到有效解决,现有的“需求者”就会转而寻求非法的阿片类物质。

结果,随着阿片类物质处方的受控,不但危机没有解除,反而出现了以海洛因滥用为主要特征的第二波危机。尽管阿片类物质处方受控同海洛因滥用增加的正相关度还存在争议,但阿片类物质处方所带来的外溢效应导致毒品市场的扩张却是不争的事实。海洛因分销渠道的效率提高所带来的可及性和纯度提升,以及价格下降,共同推动了使用者的增加,海洛因使用障碍者数量随之提升。从 2001~2002年度到2012~2013年度,美国人一生中曾使用海洛因的流行率从0.33%增加到1.6%,海洛因使用障碍的流行率从0.21%增加到0.69%。而更令人担忧的是,与阿片类处方药使用者多为中老年人不同,统计数据显示,2000年以来,美国海洛因使用者的数量,特别是海洛因年轻使用者的数量一直在增加,阿片类处方药和海洛因造成的阿片类物质危机两波叠加,被称为“相互交织的流行病”(intertwined epidemics)。

过量使用海洛因致死人数增加迅速,尤以居住在城市的非裔美国人为统计数据显示,1999年因过量使用海洛因而致死的人数仅为1960人,而2016年达到峰值15469人。2016年以来,死亡人数呈下降趋势,但该数字2020年仍高达13165人,2021年为9173人。究其原因,主要同这一时期越来越多的人选择使用合成阿片类物质有关。

(三)芬太尼及其类似物的兴起和滥用

随着合法阿片类处方药供应减少,消费者除了转向海洛因,还转向了更强效的合成阿片类物质,尤以芬太尼和芬太尼衍生物危害更甚,因过量使用而致命的风险更大。随着芬太尼及其类似物滥用的增加,2010~2017年,因过量使用芬太尼和其他合成阿片类物质而死亡人数增加了近10倍,合成阿片类物质过量使用而死亡的发生率几乎是阿片类处方药或海洛因的两倍。其后,因过量使用合成阿片类物质尤其是芬太尼而死亡的人数更呈几何级增长,2020年美国因过量吸毒而致死的人数首次超过10万,其中近70000人是使用阿片类物质,比2019年增加了约37%,而2021年,该数字更是超过了75000人。可以发现,合成阿片类物质尤其是芬太尼及其衍生物主导了2014年以来阿片类物质危机第三波的走向。

而导致2020年因过量使用合成阿片类物质死亡快速增多的原因是多重的,其中研究者特别注意到,新冠疫情带来的治疗方案中断、难以获得纳洛酮等救生药物以及支持网络的受限是导致更多人死亡的主要原因。实际上,芬太尼的低生产成本及远高于其他毒品的效力(海洛因的50倍),造成了它与海洛因和非法制造的阿片类处方药混用,海洛因使用者被暴露在芬太尼或其他类似物中,增加了他们服药过量的风险。而且芬太尼本身或与海洛因混用的过量似乎比阿片类处方药或纯海洛因使用过量更难逆转,令芬太尼或含有芬太尼的药物更具致命性。

(四)阿片类物质与精神兴奋剂药物的混用

与第一、二、三波阿片类物质危机并行的还有一个“第四波”,第四波以阿片类物质和精神兴奋剂药物的混用为典型特征,药物混用带来的过量使用加大了使用者的风险,死亡人数大幅增加(见图1)。美国国家法医实验室信息系统毒品犯罪实验室(NFLIS-Drug)数据显示,芬太尼与海洛因混合使用最为常见,同时它还常与可卡因和甲基苯丙胺等混用。与2016年相较,2017年芬太尼与海洛因混用报告数增加了97%,与可卡因混用报告数增加了74%,而与甲基苯丙胺混用报告数增加了173%。就其绝对数量而言,芬太尼同海洛因、可卡因和甲基苯丙胺混用的数量一直在持续增加,到2019年,与海洛因混用的数量已经从2014年的1460例增至27589例(这个数字略低于2018年的28616例),与可卡因混用的数量则从2014年的155例增至2019年的3419例,与甲基丙胺混用的数量则从2014年的13例增至2019年的1618例。

美国疾病控制和预防中心的监测数据同样显示,除美沙酮外的合成阿片类物质与兴奋剂(可卡因和精神类兴奋剂)混用过量的死亡人数从2015年的1969 人飙升至 2021年的34429人,同期与精神兴奋剂、可卡因、苯二氮卓类、海洛因和抗抑郁药混用致死人数分别高达18986人、18153人、8759人、6783人和2721人。可以注意到,自2015年以来,与美沙酮以外的合成阿片类物质混用不仅是导致传统的毒品(如海洛因和可卡因)过量死亡。人数显著增加的主要原因,同样是导致其他新精神活性物质过量死亡的主要驱动因素。

二、阿片类物质短缺与非洲阿片类物质危机

20世纪90年代中期以来,在经济衰退、企业逐利、错误知识传导和对疼痛管理态度转变的推动下,北美地区尤其美国出现了严重的阿片类物质危机。前述我们注意到,美国阿片类物质危机更多的是供给驱动或药源性的危机,危机的最初阶段表现尤为明显。这种“供应过剩的危机”没有促使制药企业调整生产和引起政府机构的重视,相反这种充斥着市场的物质被无节制地开列,进而导致了过度的需求危机。然而,研究者注意到阿片类物质危机不限于北美发达地区,“全球南方”同样遭遇着阿片类物质危机,但问题在于,这些危机的表现形态和根源却不尽相同,甚至截然相反。

(一)阿片类物质的短缺危机

国际社会在关注和讨论北美阿片类物质危机之时,惊奇地注意到另一种不同的景象,以非洲为代表的“全球南方”并没有出现北美地区正在承受的阿片类物质过量供应的危机,恰恰相反,这些国家和地区正在遭遇因阿片类物质短缺而引发的另一种危机。研究者提醒:我们生活的世界被分裂为两组地区,即阿片类物质盈余的地区和阿片类物质短缺的地区。阿片类物质仍然是治疗急性疼痛和临终疼痛的金标准药物,因此,这两场危机不可避免地联系在一起--北美等高收入国家大肆宣传的阿片类物质滥用引发了阿片恐惧症,许多资源匮乏国家的立法趋于严格,导致治疗急性疼痛和临终疼痛阿片类物质使用不足。

尽管可待因、芬太尼、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡、可酮和曲马多等7种阿片类物质被列人了世界卫生组织2019年修订的最新的“基本药物标准清单”(Model List of Essential Medicines),作为满足重点卫生保健需要的药物。世界卫生组织表示,它们供正常运转的卫生系统不时之需,须以适当的剂型、有保证的质量以及个人和社区能够负担的价格提供。然而根据世界卫生组织估计,全球约80%的人口无法获得被管制的药物来治疗中度至重度疼痛。世界各国政府每年向国际麻醉品管制局提交阿片类物质使用情况数据显示,低收人和中等收人国家(中低收入国家)只使用了世界上阿片类物质的10%。相比之下,少数高收入国家(加拿大、美国、澳大利亚、新西兰和一些欧洲国家)消耗了超过90%的阿片类物质。这意味着世界上大多数地区的患者无法获得适当的、有效的治疗来管理急性疼痛或临终时的疼痛,导致不可避免的极端痛苦。《柳叶刀》姑息治疗和止痛委员会(LCPCPR)2017年发表的一份报告同样注意到这一问题。2015年有超过6000万人出现了需要姑息治疗和缓解疼痛的症状,但是在资源匮乏的国家和地区,因阿片类药物供应不足、治疗不足和癌症或艾滋病毒/艾滋病等许多症状出现较晚而造成的疼痛负担加剧,这种“获取深渊”让情况变得更糟。

因此,阿片类物质医用获取的短缺同样构成一个公共卫生问题,尤其是在非洲,因为长期缺少止痛药物,问题似乎比世界上其他地区更显严峻。国际麻醉品管制局的数据显示,2015~2017年,每天每百万人口中合法使用国际管制的阿片类物质数量,非洲仅174S-DDD(为统计目的而规定的每日剂量),远低于其他地区或次区域,诸如亚洲是317S-DDD,中美洲和加勒比地区是408S-DDD,南美是735S-DDD,北美是30814S-DDD。非洲的使用量仅相当于全球一级国际管制的阿片类物质人均使用量的5%。这种情况在西非和中非更加严重,大多数西非国家显示合法的人均使用国际管制的阿片类物质甚至低于已经极低的非洲平均水平(174S-DDD),半数的西非国家每百万居民每天使用的国际管制的阿片类物质少于4S-DDD,按降序排列依次为佛得角、加纳、贝宁、多哥、布基纳法索、科特迪瓦、乍得、尼日利亚和塞拉利昂。阿片类物质的短缺导致了一系列的问题,诸如阿片类物质作为治疗创伤和手术后急性疼痛的重要物质,常常因药物短缺而出现治疗不足,据估计,全球疾病负担中手术条件占比超过30%。此外,《柳叶刀》全球外科委员会估计,有50亿人主要生活在资源匮乏的地区,无法获得安全的外科护理。为了满足这一需求,需要额外进行143亿例手术,增加了许多国家术后疼痛的负担。

那么究竟是什么原因导致了这种阿片类物质使用水平较低呢?既有的研究注意到,在资源匮乏的国家,阿片类物质使用水平较低的原因一般可分为三类:一是“阿片忍惧症”,二是政策限制,三是药物供应不足。尽管当阿片类物质用于治疗急性疼痛和临终疼痛时,成瘾率非常低,但许多患者和医疗保健专业人员担心这些物质被滥用和产生其他副作用。这种由焦虑而导致的“阿片恐惧症”或“恐阿症”反过来导致医疗保健人员对开列阿片类物质处方缺乏经验和信心,从而进一步恶化了这一问题。而“恐阿症”还带来了管制药物政策收紧,许多国家立法和医药政策从严,过度开列处方的临床医生可能会因违反法律而面临被起诉的风险。最后,适当的药物配方,如廉价的口服吗啡,往往无法获得,尽管它们在治疗如癌症和儿童疼痛等方面很有用。因这些廉价的药物为制药公司带来的利润很少或根本无利可图,特别是当需要克服复杂的法律障碍时,必然会推高阿片类相关物质的价格,对资源匮乏国家的大多数人来说,他们显然无力承担这些昂贵的费用。

在国际麻醉品管制局1999年的报告中,特别是在其第一章“远离疼痛与痛苦”(freedom from pain and suffering)中,国际麻醉品管制局提醒各国政府,“麻醉药品的医疗用途”对解除疼痛和痛苦仍然是必不可少的,必须充分提供,以确保此种用途的麻醉药品供应。世界卫生组织与国际麻醉品管制局为帮助各国政府通过查明和克服阿片类物质供应上的障碍,为疼痛提供更好的治疗,通过协商在2000年编写的题为“实现国家层面阿片剂管制政策的平衡:评估准则”的文件中,强调诸如吗啡等阿片剂是治疗重度疼痛的可供选择的药物,它们应在任何时候都能以充足的数量和适当的剂量形式被加以提供,以满足大多数人的保健需要。而世界卫生组织执行局建议2005年5月的世界卫生大会通过一项关于预防和控制癌症的决议中,进一步强调,该卫生大会将促请各成员国根据各项国际条约和世界卫生组织与国际麻醉品管制局的建议,确保医疗用阿片止痛剂的供应,但须建立一种有效的监测和管制制度。提请注意国际麻醉品管制局在其2004年报告中所作的评估,其中认为尤其是发展中国家用于治疗中度至重度疼痛的阿片止痛剂消费量很低。而且根据该报告,这类药物的消费在发展中国家与发达国家之间存在很大差异,2003年,总共六个国家占全球吗啡消费量的79%,而占世界人口约80%的发展中国家的吗啡消费量仅为全球吗啡消费量的6%左右。

国际麻醉品管制局进而在其2004年报告中鼓励尚未审查本国保健制度以及法律和法规允许出于医疗目的使用阿片制剂程度的政府开展这项工作,以找出可能妨碍这种使用的障碍,并制订实施长期病痛管理战略的行动计划,从而便于为所有适用症供应麻醉品。正是认识到尤其是在发展中国家改进用阿片止痛剂进行疼痛治疗的重要性,联合国经社理事会决议呼吁会员国采取措施促进这些麻醉药品的医疗使用,同时充分考虑到需要防止将其转为非法用途;请国际麻醉品管制局和世界卫生组织共同研究建立有助于促进开发用阿片止痛剂进行疼痛治疗的机制的可行性和可能的方式,并酌情就此向麻醉药品委员会于2005年12月重新召开的第四十八届会议提交报告;请秘书长将此决议文本转发给各会员国政府供审议和执行并就此决议的执行情况向麻醉药品委员会会议提交报告。

虽然国际麻醉品管制局和世界卫生组织多有呼吁,然而并没有从根本上解决问题,阿片类物质短缺带来的危机长期无法得到解决,结果既滋生了越来越多的公共卫生问题,又让这些资源质乏的国家和地区成为国际制药商或国际贩毒集团新的营利之地,非洲更是首当其冲。

(二)非洲阿片类物质危机

尽管阿片类物质在疼痛管理中发挥着非常重要的作用甚至扮演着不可或缺的角色,然而全世界使用的阿片类物质中只有大约1%分配给低收入国家既有研究显示,非洲与其他国家或地区相较,该问题更显严峻。非洲地区阿片类物质医用获取的短缺构成一个公共卫生问题,长期缺医少药,必然滋生非法阿片类物质市场,而在管控相对薄弱的国家和地区更是产生了新的危机。

尽管近年来国际社会都呼吁增加阿片类物质的使用,然而,这些努力可能无法持续,因为这些药物并不容易获得。而且如果没有适当的管理,这种善意的努力可能会加剧非洲对阿片类物质的滥用。研究者注意到,曲马多和可待因是负担得起、更便宜、高度可用的阿片类物质,它们可被用于镇痛镇静和抗疲劳,以改善非洲地区民众的生理、心理和工作表现,曲马多和可待因也因此成为非洲被滥用最多的阿片类物质,尤其是非医疗使用和贩运曲马多正在成为非洲部分国家和地区的主要毒品威胁。

2017年底,联合国毒品和犯罪问题办公室对曲马多的走私和消费的增加发出了警告。2019年的《世界毒品问题报告》进一步指出:西非、中非和北非目前正经历另一种合成阿片类物质——曲马多的危机。自2013年以来,撒哈拉以南非洲地区每年查获的曲马多数量从300公斤增加到3吨以上,贝宁、尼日利亚、加纳、多哥、尼日尔、塞拉利昂、喀麦隆和科特迪瓦是曲马多的主要过境国或目的地。这些进口的药丸来源于南亚的各个港口和机场。而从全球缉获的曲马多占比来看,2014~2018年,西非和中非占81%,北非占8%,近东、中东和西南亚占6%,东欧和中欧占3%:2015~2019年,西非和中非占比增至88%。单从2019年来看,西非和中非的占比更是高得惊人,达98%,其中曲马多查获数量最多的是贝宁,其次是埃及和印度。

或正因如此,2018年4月,印度将曲马多纳人其1985年《醉品和精神药物法》进行列管,并有史以来第一次缉获了大量的曲马多(占全球总缉获量的21%),致使当年全球曲马多缉获数量同比下降了75%,除南亚以外的所有次区域查获的数量下降,全球总计76吨。与此同时,2018年报告印度为曲马多主要来源国的国家数量也有所下降。2019年,全球缉获的曲马多数量持续下降至约60吨。

尽管联合国毒品和犯罪问题办公室已经注意到,印度的措施令曲马多的总体贩运方式在不久的将来可能会改变,但如果没有从根本上消除这种巨大的市场需求,特别是面临巨大的医疗资源缺口和卫生系统需求之时,如何平衡医疗用途和非法滥用之间的关系,既能够达到最终阻遏曲马多的非法生产和贩运的目的,又能够解决部分国家和地区的医疗资源短缺问题,是国际社会不得不面对的问题,也是造成时至今日无法将曲马多纳人国际管控的原因之一。

新近的调查数据显示,曲马多的非医疗用途在非洲和中东部分地区继续增加,并对健康产生不利影响。虽然目前仍缺少关于非洲曲马多医用或非医用滥用实际情况的相关普查或调查数据,但仍可以通过部分既有的研究达到管中窥豹的目的。尼日利亚是非洲唯一对药物使用问题展开人口调查的国家。该国2018年的调查显示,15~64岁人口在过去一年非法使用阿片类物质的数量为男性约300万人(占男性总人口的6%),女性约160万人(占女性总人口的3.3%),约占全国人口的4.7%,而该国的西南地区使用阿片类物质的人口比例为7.8%,东北地区使用比例为6.5%,这两个地区的使用率远高于全国的平均水平。就年龄结构来看,35~39岁和60~64岁年龄段的使用率最高。而且使用者中每五位就有一位遭受阿片类相关的使用障碍。尼日利亚的药物使用调查揭示了曲马多是比海洛因更易获取的阿片类物质,尽管曲马多的价格是海洛因的1/3(过去一个月每天使用两种物质的消费分别是3.6美元和10美元),但如果经常使用,花费仍相对不菲。在尼日利亚,全职工人每月的最低工资约57美元,曲马多的使用对使用者和其家庭而言都负担甚巨。在北非,埃及的数据同样显示曲马多的非医学使用是主要问题,2016年成年人中误用曲马多比例约为3%,2017年诊断出的对曲马多有依赖的比例约为 2.2%。

研究者特别强调,非洲阿片类物质危机,主要表现在滥用曲马多和可待因阿片类处方药上,是由廉价处方、药物骗子、药物犯罪、毒品走私和深度参与和毒品有关的犯罪推动的。控制危机的障碍则表现为缺乏高质量的数据和公共卫生反应,毒品执法机构乏力,以及因工作者缺乏技能、资源和有效的协调而瘫痪的卫生保健工作。而且反对药物滥用的限制性立法还可能变相地鼓励药物掺假、增加药物的非法贩运和滥用。尽管如此,非洲大陆应该谨慎地开放阿片类物质的使用,以避免西方的错误。同时,学者对加纳的研究也注意到,曲马多是加纳年轻人应对社会边缘化的方式之一,使用曲马多的人数增加,至少应该部分理解为对几十年来结构调整和新自由主义经济政策所造成的经济现实的反映。

与此同时,药物的短缺和过量供应两个看似矛盾或冲突的问题,恰恰是阿片类物质危机的一体两面,两者不可避免地联系在一起,这一问题的应对或解决也因此必须综合施策,研究者特别提醒,“这并不是说我们需要更多或更少的阿片类物质--我们需要的数量取决于环境”(It is not that weneed either more or less opioid—the amount we need depends on the context )。换句话说,需要采取一种平衡的方法来解决非洲的阿片类物质危机,而不损害对需要这些药物的患者的护理;应提供来自流行病学和病原学研究的高质量循证数据,制定适合非洲特点的政策和干预措施,同时采取切实可行的措施来防范阿片类物质的滥用。虽然这些建议不无道理,但多为理想化的理论探讨,如何推进和实施,如何能够落地并真正地发挥作用,还有待政府、医护机构、社会工作者和公众等的共同参与。

随着国际社会尤其是北美国家加强对阿片类物质等的管控,国际毒品市场常见的“挤皮球现象”再次发挥作用,阿片类物质制造商转而开始拓展新的销售渠道和寻求新的市场。《洛杉矶时报》2016年的一项调查显示,萨克勒家族(Sackler Family)拥有的位于英国剑桥的萌蒂制药(Mundipharma Intermational Ltd.)作为普渡制药全球合作伙伴,一直利用积极的营销和宣称非成瘾的策略,在许多其他国家包括澳大利亚、巴西、哥伦比亚、埃及、墨西哥、菲律宾、新加坡、韩国和西班牙等推广奥施康定。尽管部分研究者认为,或许正是意识到美国所遭遇的阿片类物质危机,欧洲人都对此非常警惕,所以大多数欧洲国家将会避免阿片类物质危机。然而,根据经济合作与发展组织2019年的一份报告,在英格兰、威尔士、爱尔兰、挪威和瑞典等国家或地区,与阿片类物质相关的死亡人数正在增加。虽然这些国家或地区的问题在规模上不及北美地区,但这并不能保证这种趋势不会演变成阿片类物质的流行。“我们只知道他们现在没有。”阿片类物质危机也可能蔓延到低收入和中等收人国家,原因在于这些国家的阿片类物质很少被用于治疗与手术、癌症或临终相关的疼痛。莎拉·迪威德(Sarah DeWeerdt)2019年刊于《自然》杂志上的文章就不无担忧地指出,随着这些国家改善疼痛治疗的需求增多,美国阿片类物质流行危机会在这些国家再现。

因此,不得不说虽然这场危机对于北美尤其是美国和加拿大,以及非洲的影响比其他任何地区都深远,但随着以处方药和非法药物形式使用的阿片类物质在全球其他地方的扩散,世界卫生组织已经意识到“这是一个全球问题”。相关的统计数据显示,与北美一样,在过去20年里,欧洲处方和非法阿片类物质的非医疗使用有所增加。据欧洲毒品和毒瘾监测中心(EMCDDA)估计,2017年,欧盟约有130万阿片类物质滥用者,其中除了吗啡、可待因和羟考酮等阿片类处方药外,治疗者还报告了滥用海洛因、曲马多、美沙酮和丁丙诺啡的情况,其中81%是芬太尼使用者,欧盟早期预警系统(EU Early Warning System)报告了1300起缉获阿片类物质的案件其中70%是芬太尼衍生物。当年因过量使用阿片类物质致死者约8200例。而后这些数字增长比较迅速,2012年以来,欧洲毒品和毒瘾监测中心监测到的新合成阿片类物质的数量逐年增长,其中又以芬太尼类物质居多。《2022年欧洲毒品问题报告》数据显示,2020年高危阿片类物质使用者约有100万,约84%的过量死亡涉及阿片类物质,约有51.4万阿片类物质使用者接受了替代治疗。

具体而言,阿片类物质使用在英国已经成为一个日益严重的公共卫生问题,几乎一半的致命药物中毒涉及海洛因和吗啡等阿片类物质。统计数据显示,1998~2016年,英国阿片类物质处方量增加了34%(如按口服吗啡总当量计算则增加了127%),而2008~2018年,阿片类物质相关住院人数增加了48.9%,医疗费用估计为1.37亿英镑。而英国政府估计,每1000名15~64岁人口中,就有7.4人是高危阿片类物质使用者。同样,苏格兰与阿片类物质相关的危害发生率也很高。在荷兰,阿片类物质使用以及阿片类物质滥用的数据也显示,2008~2017年10年间,阿片类物质处方的总数几乎翻了一番,主要是因为羟考酮使用者从每10万居民中有574人增加到有约2500人,通过开列处方滥用阿片类物质的人数增加迅速。这一时期,与阿片类处方药中毒相关的住院人数、因阿片类处方药使用障碍而接受成瘾护理的患者比例以及与阿片类处方药相关的死亡率都有所上升。国际麻醉品管制局2022年报告的数据同样显示,每天每百万居民人口中合法使用国际管制的阿片类物质数量,西欧和中欧(8721S-DDD)紧随北美(17035S-DDD)之后位居世界第二,大洋洲(7146S-DDD)则位列全球第三。

新冠疫情一定程度上扰乱了阿片类物质沿巴尔干路线进人欧盟的贩运,导致了海洛因供应的短缺。然而任何贩运的中断似乎都是短暂的。2021年的初步数据显示,海洛因已恢复到新冠疫情前的水平,报告出现短缺的国家也注意到替代物质的使用,包括被转移的美沙酮、兴奋剂和苯二氨卓类药物。虽然海洛因仍然是欧洲最常用的非法阿片类物质,也是导致大多数过量使用者死亡的药物,但人们越来越担心合成阿片类物质对欧洲的威胁。尽管现有的有限数据表明,因过量使用芬太尼致死的人数在2020年有所下降然而,欧洲毒品和毒瘾监测中心则警告:目前的监测系统可能并不能很好地记录合成阿片类物质使用的趋势,需要改善该领域的监测能力。欧洲毒品和毒瘾监测中心2013年监测到20例使用卡芬太尼的案例,2016年达到峰值345例,2017年回落至209例。这些案例之中,50%的案例检测到同海洛因或其他芬太尼类似物混用的现象,其中涉及8个国家61例死亡案例。除此之外,新精神活性物质的制贩者还针对使用者需求,把不同的物质进行混搭作为混合物质售卖,增加了混用的可能性。多药混用日益成为新一代毒品使用者的重要方式,加大了风险防控的难度。

这些数据均显示,阿片类物质危机已经不局限于北美或非洲,欧洲以及其他地区越来越多地经历类似的遭遇,全球非法毒品市场上的阿片类物质正在急速地增长和扩散,对全球公众健康的威胁日益凸显。需要关注的是,东亚和东南亚地区已确认出现合成阿片类物质,其报告的种类从2013年的3种增加到2018年的19种。尽管在该地区使用这些合成阿片类物质特别是芬太尼类似物的信息相对较少,但海洛因市场存在贩运者可能用合成阿片类物质替代海洛因或用合成阿片类物质掺入海洛因供应以最大程度获利的风险。

四 阿片类物质危机的国际应对与治理

事实上,阿片类物质的滥用危机在过去20多年间已经积重难返,成为引发全球关注的公共卫生危机事件。而且与此前的历次毒品危机不同,北美阿片类物质危机连续出现“四波”,虽它们出现的时间不同,却是同向同行,最终“四波合流”,构成日趋严峻的危机。美国疾病控制和预防中心的统计数据显示,美国因过量吸毒而致死的人数连年增加,2021年首次超过10万人,其中涉及阿片类物质过量死亡的人数已经从2010年的21089人上升到2021年的80411人。与此同时,这一危机逐步外溢,非洲、欧洲甚至大洋洲和亚洲都受到阿片类物质滥用的影响,并最终成为波及全球的危机。面对危机,国际社会必须从构建阿片类物质战略的长效机制、强化阿片类物质供给侧措施和着眼可持续发展推进需求侧改革等方面来进行国际应对。

(一)构建全球阿片类物质战略的长效机制

面对阿片类物质危机的全球扩散,单纯依靠一国一域的行动显然无法解决问题,更难化解危机。阿片类处方药、海洛因、合成阿片类物质,虽有医疗用途,但非医学用途的滥用导致了严重的公共卫生危机,重创北美地区,美国和加拿大尤甚。正是在美国和加拿大的推动之下,2018年6月25日,联合国毒品和犯罪问题办公室启动了一项“全组织”战略,以应对致命的全球阿片类物质危机。作为一项支持各国应对正在面临的合成阿片类物质危机综合战略,该战略由联合国毒品和犯罪问题办公室领导,旨在将其独特的专业知识与来自整个联合国系统的免费专业知识整合在一起,积极协调机构间合作伙伴(如世界卫生组织、国际麻醉品管制局、世界海关组织、世界邮政联盟、国际刑警组织、欧洲安全与合作组织)以及区域组织(如美洲国家组织、欧洲毒品和毒瘾监测中心、非洲联盟和经济合作与发展组织),针对正在面临的阿片类物质危机,推动系统化和机制化的战略举措。

具体而言,该战略共由“五大支柱”组成:一是早期预警和趋势分析,旨在提供和支持有效的政策决策和业务反应的证据;二是合理处方和使用阿片类物质,旨在促进机构间合作,解决阿片类物质非医疗使用的问题;三是预防和治疗方案,旨在加强和支持与阿片类物质有关的预防和治疗方案;四是打击毒品贩运的国际执法行动,旨在加强业务活动,防止合成阿片的转移和贩运;五是加强国家和国际麻醉品治理能力,旨在提高认识,分享最佳做法,促进国际合作。通过“五大支柱”,联合国毒品和犯罪问题办公室努力建设应对阿片类物质危机的长效机制。

对此,彼时担任联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任的尤里·费多托夫(Yury Fedotov)强调,联合国毒品和犯罪问题办公室“正在通过启动这一综合和多学科行动,进一步加强对正在努力应对阿片类物质危机的国家的支持”。联合国毒品和犯罪问题办公室全球阿片类物质危机综合战略是多管齐下的倡议,“解决了国际物质管制和解决供应问题的执法努力,以及促进为医疗和科学目的使用和获得阿片类物质的倡议,同时防止滥用和转移”所有这些都“对应对合成阿片类物质构成的威胁至关重要”。费多托夫强调,该组织的工作“也将超越当前的危机,加强预防平台,包括通过早期预警系统”。同时,该战略还积极寻求联合国合作伙伴,包括世界卫生组织、国际麻醉品管制局和其他国际和区域组织、学术界和民间社会的协同以“帮助保护人类的健康和福祉”。联合国毒品和犯罪问题办公室、国际麻醉品管制局与世界卫生组织合作,“成为应对阿片类物质危机的三管齐下的多边反应的基本组成部分,每个机构都能在各自的领域贡献出独特的专门知识”。可以注意到,联合国毒品和犯罪问题办公室作为联合国秘书处负责支持各会员国打击毒品和犯罪努力的实体,正在通过构建以“五大支柱”支撑的阿片类物质战略,共同为减少合成阿片类物质的非医疗使用提供了一个独特的平台。但该战略能否发挥应有的效能,既取决于技术层面的支撑更需要世界各国积极配合,加强国家法医和麻醉品能力建设,推动执法业务工作以及预防和治疗等。

(二)通过源头监管减少阿片类物质供给

既有研究均认识到阿片类物质危机更多是供给侧驱动的危机,危机的早期阶段更是如此。斯坦福-柳叶刀北美阿片危机委员会是为了应对过去25年美国和加拿大阿片相关发病率和死亡率升而成立的。该委员会得到斯坦福大学的支持,会集了美国和加拿大的斯坦福学者和其他优秀专家,目的是了解阿片类物质危机,提出国内危机的解决方案,并试图阻止其在国际上传播。与其他柳叶刀委员会不同的是,这个委员会关注的是“一个长期根深蒂固的问题”(along-entrenched problem)。因此,该委员会侧重于对阿片类物质危机的原因和解决方案进行一种连贯的、以经验为基础的分析。该研究特别注意到北美危机的出现是因为对制药和医疗保健行业的监管不足导致阿片类物质处方的利润驱动性增加了四倍。而且“四波”都有令人印象深刻的供给侧驱动因素,无论是过度开列阿片类物质处方,还是来自墨西哥的高度精炼海洛因,以及其后的以芬太尼及其衍生物为代表的合成阿片类物质,加之其同新精神活性物质的混用,多是以供给驱动为显著特征。因此,如果要更好地应对或比较有效地控制危机,通过加强源头管控,进而减少阿片类物质供应或获取必然能有助于危机的解决。

其间,北美政府和卫生官员已经探索了多种途径,以减少与阿片类物质相关的死亡人数。鉴于其复杂性,要找到一个有效的方案来解决这一公共卫生危机的潜在驱动因素,需要立法者、卫生决策者和卫生保健提供者的共同努力。他们认识到阿片类物质配药与过量危害之间的关系,因此过去十年间一直将实施减少阿片类物质处方的上游措施作为关注的重点领域。为了应对不断上升的死亡人数,加拿大和美国的政府机构和专业协会也改变了疼痛管理指导方针,鼓励医疗保健提供者在开列阿片类物质处方时更加明智。特别值得关注的是,2016年4月发布的美国疾病控制和预防中心指南开始建议医学界在治疗慢性疼痛患者时使用非药物类和非阿片类物质。这些指南还支持使用最低有效剂量治疗“严重到需要阿片类物质的疼痛”,以及使用速释类阿片代替缓释类阿片。而且为了达成尽量降低阿片类物质使用障碍发生率的目标,加拿大和美国修订了使用阿片类物质治疗慢性非癌症疼痛的指南。

同时,必须注意到,阿片类物质危机并不是可能只发生在北美。正如《柳叶刀》杂志的讨论指出的那样,如果不控制欺骗性的营销和处方,如果国际社会不资助低收入国家的非专利吗啡补贴,出现其他阿片类物质危机的可能性仍然存在。在资源有限的环境中减缓疼痛得不到满足的地方,在企业寻求新市场却放任其自我监管的地方,阿片类物质危机全球蔓延的风险会更高。《柳叶刀》杂志的社论呼吁:“要管理疼痛也必须管理贪婪。”从这个意义上讲,还必须分层分类地来管制供应阿片类物质。

(三)强化需求侧措施推进可持续发展

国际社会采取的旨在控制阿片类物质供应的举措发挥了一定作用。美国疾病控制和预防中心的数据显示,2012~2016年,美国阿片类物质处方数量每年减少4.9%。同样,加拿大卫生信息研究所(CIHI)报告称,2016年同2012年相比,尽管阿片类处方总数增加了6.8%,但阿片类物质总量减少了4.9%。然而,既有的研究同样注意到,尽管阿片类物质处方和配药量有所减少,但与阿片类物质相关的死亡人数继续增多,以此而论,尽管供应方面的干预措施是必要的,但针对需求方面的补充方法对于理解和解决个人继续使用阿片类物质的原因至关重要。

研究者注意到,国际社会当前的干预措施多为单边解决方案,即只关注限制阿片类物质供应,而没有解决使用阿片类物质依赖患者的需求。新近涉及非法阿片类物质的死亡率飙升在一定程度上表明,对合法阿片类物质处方的限制造成了一个真空,国际毒贩通过进口低成本芬太尼及其强效衍生物来满足这些需求,进而阿片类物质依赖者越来越多地转向非法市场来治疗戒断症状,并满足其非法需求。这也就不难解释为何随着限制阿片类处方药物措施的推进,非但危机没有长效地化解,反而出现海洛因和芬太尼滥用的危机。正因如此,研究者提出需要转变思路,更加强调实施平衡政策和公共卫生战略的重要性。这些战略旨在解决阿片类物质滥用的关键驱动因素,并增加现有患有阿片类物质使用障碍的个人获得循证治疗的机会。

斯坦福-柳叶刀委员会则更进一步注意到:到21世纪结束时,如果没有进行实质性的政策改革,预计还将有120万人因过量使用阿片类物质而死亡,呼吁对阿片类物质使用障碍的治疗进行重大改革,强调需在治疗阿片类物质使用障碍和疼痛治疗方面进行创新。委员会进而呼吁为药物使用障碍患者提供可获得的、高质量的、非污名化的、综合的保健和社会护理服务;提供药物治疗应与解决心理、身体和社会需求的干预措施相结合,包括住房和就业资助等。委员会甚至宣称如果不改变目前的做法和政策,联合国关于非法药物滥用的可持续发展目标将无法实现。

世界卫生组织也建议要对阿片类物质依赖采用一系列治疗选择,支持各国提高阿片类物质依赖治疗规划的覆盖面和质量,并将其引人尚不存在此种规划的地方。但是,建议与实践之间的差距很大。全世界只有一半的国家能够为阿片类物质依赖者提供可以选择的有效治疗,在实际需要这种治疗的人中只有不到10%的人正在接受治疗。从这个意义上讲,如何强化需求侧措施,如何更好地为阿片类物质使用障碍者提供更为科学合理的戒治方案,逐步建立打击供应与减少需求综合平衡战略势在必行张勇安,上海大学历史学系教授、博士生导师,国际禁毒政策研究中心主任。来源:国际禁毒政策研究中心

中国麻醉药品协会

点我访问原文链接